Ex-Press XXXVI

Blüten aus dem Mediensumpf.

Da wir – ein Klassiker bei jedem Bond-Film – mit einem Kracher beginnen möchten, um dann unbemerkt nachlassen zu können, muss das jetzt sein.

Der News*letterIn des «Tages-Anzeiger*In»

«Wissen Sie, was eine Männin ist?» Nein, und eigentlich wollen wir’s auch nicht wissen. Aber da ist jemand natürlich gnadenlos, der weiterhin ungefähr die Hälfte der Leser leicht muff macht: «Guten Morgen, liebe Leser*innen».

Richtig, nach ihrer selbsterlebten und in Form eines «liebes Tagebuch»-verarbeiteten Reportage «Die Zadisten wollen bleiben bis zuletzt», die in normalen Zeiten vom Pult des Tagesleiters gelacht worden wäre, ist Salome Müller wieder da, diesmal schreibt sie (leider) kein Tagebuch, sondern den NL des Hauses Tamedia.

Wollen wir tolerant darüber hinwegsehen, dass sie sich einzig mit dem schrecklichen Schicksal der Frauen in Nordalbanien befasst. Die lebten nämlich dort als Männer. «Die Mannfrauen müssen mittels Schwur ihre Weiblichkeit abgeben, aber im Gegenzug bekommen sie: Freiheit.»

Frau oder Freiheit in den Wäldern Nordalbaniens. Das ist ein Thema von brennendem Interesse für jeden Tagi-Leser. Vorausgesetzt, er ist so monothematisch und auf den eigenen Bauchnabel fixiert wie Müller.

Männin geht noch, Wirklichkeit ist schon schwieriger

Sobald sie aber in die Realität eintauchen will, wird’s ein wilder Ritt durchs Kannitverstan. Die Autorin dieses aufrüttelnden Artikels, eine «Kosovo-Schweizerin», schreibe über die «Rollenbilder in ihrem Geburtsland». Auch auf die Gefahr hin, als diskriminierender Macho und Sexist beschimpft zu werden: Zwischen dem Kosovo und Albanien gibt es ein paar kleine Unterschiede. So wie wenn Müller behaupten würde, eine in Wien geborene Österreicherin würde über ihr Geburtsland Schweiz schreiben.

Aber das macht ja nichts, solange die Message stimmt. Was soll man sich von der blöden Realität reinreden lassen. Aber damit der Quälerei nicht genug. Einen richtigen Brüller hat sich Müller bis zum Schluss aufgespart. Sie unterschreibt nämlich mit «Salome Müllerin». Hä? Tja, da sind wir Männer einfach mal wieder zu blöd, um das zu verstehen.

Dabei hat sie ihren neuen Nachnamen sogar mit einem Link verbunden. Und der führt zu «Die schöne Müllerin», dargeboten von Friedrich Müller-Dieskau. Hä? Tja, das ist aus einem Liederzyklus von Franz Schubert. Der vertonte die Gedichtsammlung eines gewissen Wilhelm Müller. Hä? Nun, dieser Müller war offenbar in eine Müllerin verliebt, die ihn aber nicht erhörte. Also machte er Gedichte draus, über einen Wandersmann und Müller, dem das gleiche widerfährt und der sich deswegen im Fluss ertränkt. Hä?

Ist Müller nun eine Müllerin? Oder als Müllerin ein Müller?

Also ist Salome Müller nun eine Müllerin? Die umherwandernde Müller abweist und in den Tod treibt? Und wieso ist sie nun eine Müllerin, wo doch in Nordalbanien die Frauen ihre Freiheit gewinnen, indem sie zum Müller werden? Ich geb’ auf, unsere Männerhirne sind einfach zu klein für grosse Dinge. Aber wer weiss, eine Reportage über Initiationsriten von Männern auf den Andamanen könnte uns vielleicht weiterhelfen bei diesen Fragen.

Der Rahaharahmenvertrag

Ist’s schon vorbei? Nein. Gleich fünf (!) männliche (!!) Tagi-Redaktoren nehmen sich des Themas an: Verhandlungen über den Rahmenvertrag endlich gescheitert. So formulieren sie es natürlich nicht, den dieses einfache Ergebnis kann man auch auf fast 13’000 Anschlägen ausbreiten, als wäre es ein zusammenfassendes Kurzstück aus der «Republik». Aber trotz dieser eindeutig sexistisch ausgewählten Autorenschaft empfiehlt es Müller zur Lektüre. Daüber muss beim nächsten Videocall der 78 Unterzeichnerinnen dann aber mal geredet werden, meine Damen.

Ach, es gäbe noch so viel zu lachen bei diesem NL, aber wir lassen es mit einem letzten Beispiel bewenden. Ein weiterer Höhepunkt aus dem Schaffen einer Redaktion, die völlig ausser Kontrolle und Rand und Band geraten ist. Denn es gibt einen neuen Globi-Band. Der Papagei begegnet diesmal – Roger Federer. Das geht ja noch. Aber: gleich drei Kultur-Redaktoren (darunter, immerhin, eine Frau!) haben es für einen grossartigen Einfall gehalten, die Rezension – in Versform zu schreiben. Das kann man machen, wenn man’s kann.

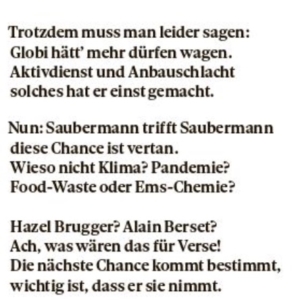

Wenn man’s nicht kann, sollte man es vielleicht lassen. Aber wenn jede Schranke, jede Qualitätskontrolle, jede Scham vor Lächerlichkeit gefallen ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Natürlich finden sie das Kinderbuch ziemlich scheisse, klar. Das zeigen sie schon im Titel: «Saubermann trifft Saubermann». Für diese Knittelvers-Schmiede sicher schon ein reimender Knaller.

Was kann man an einem Kinderbuch rummeckern? Gemach, vieles.

Was kann man denn an diesem Bilderbuch rummeckern? Aber bitte; man kritikastert nicht an dem, was drinsteht. Sondern natürlich an dem, was nicht drinsteht. Dieser Schluss ist nun dermassen furzblöd, dass man ihn nur als Bildzitat bringen kann, sonst übergibt sich der Computer:

Sollten diese drei Sturzkampfbomber des Kinderzimmers Nachwuchs haben, ist der nur zu bedauern. Nach einer solch traurigen Kindheit ist die längere Therapie programmiert.

CH Media auf dem Kriegspfad

Francesco Benini, die Einwechslung bei CH Media von der NZZaS, weiss, was man einen Nachzug nennt. Seine doppelseitige Nacherzählung der Ereignisse im welschen TV war nun nicht gerade taufrisch.

Aber nun hat er das, was man heutzutage wohl einen Primeur nennt: «SRF geht rigoros gegen die politische Meinungsäusserung der eigenen Mitarbeiter vor».

Wie pumpt man ein Skandälchen zu einem Skandal auf? Na, Altmeister Benini weiss, wie: «Die Menschenrechte sind universell und gelten für alle. Ausser für die Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens.» Mit diesen Worten bringe ein Angestellter von SRF «seine Frustration auf den Punkt.»

Hui, nordkoreanische Zustände bei SRF? Hat Nathalie Wappler nun die Maske fallen lassen und sich als Diktatorin geoutet? Werden wir nur noch Jubelchöre im TV sehen, die die Genialität unserer Bundesräte besingen? Wenn Ueli Maurer mal wieder einen Grashalm verkostet, dessen Wunderwirkungen empfehen, gleich mit schmackhaften Rezepten?

Nun ja, eigentlich nicht. Die Chefredaktion beliebte, in einer Videokonferenz mal wieder darauf aufmerksam zu machen, was in den Leitlinien steht. Dass die Mitarbeiter sich nicht öffentlich mit einer politischen Sache gemein machen sollen. Auch keine politische Kommentare abgeben, zum Beispiel auf den Social Media-Kanälen.

Ein klärendes Wort von Sandro Brotz

Genau das hatte der Arena-Moderator Sandro Brotz getan und die Corona-Demonstranten in Liestal als «Flacherdler» beschimpft. Ein absolutes No-Go für den Moderator der letzten ein wenig konfliktiven Sendung. Darüber kann man sich nun beim besten Willen nicht erregen, dass so etwas nicht hingenommen werden kann. Aber, Halleluja, da wäre noch der Regenbogen-Button, den einige SRF-Mitarbeiter stolz im Internet tragen. Aber das Referendum gegen die «Ehe für alle» solle mit diesem Button bekämpft werden, also muss der weg.

Und da schleicht sich Nordkorea ein, springt der Skandal endlich heraus. Nicht mal die Fahne der LGBT darf man schwenken? Oder ihre Schwester, die Friedensfahne? Haben nicht schon die alten Inkas diese Fahne getragen? Und ein freier Schweizer darf das nicht?

Nun, mal wieder der Beweis: glücklich das Land, das solche Probleme hat.