Denn der Sonntag war mal wieder grauenvoll.

Die Berichterstatterpflicht ist manchmal eine Bürde, für die es einen ganzen Kerl braucht. Glücklicherweise besteht ZACKBUM nur aus ganzen Kerlen.

Denn was soll man hierzu sagen?

Pet, Winterhotels, ein aktuell gehypter Schauspieler, alte News aus Kiew, und die «armen Alten». Wieso traut sich die «SonntagsZeitung» nicht, auf ein leeres Papier die Worte zu drucken: Es war nix los, uns ist auch nix eingefallen. Also lassen Sie das und gehen Sie besser spazieren. Oder lesen ein gutes Buch. Zum Beispiel «Weltenbrand» von Richard Overy. 1520 Seiten, da haben Sie eine Weile zu tun.

Aber nein, geht nicht. Seufz. Ist denn die «NZZamSonntag» wenigstens besser?

Ein kolorierter Kafka mit roten Lippen, dem Mann bleibt auch keine Verwandlung erspart. Dann Lifestyle-Gugus («Männer, die befehlen dürfen, leben gesünder», so à la «Katzen, die miauen dürfen, haben acht Leben»), ein Astronaut auf dem Mars, Keller-Sutter warnt, die Kokspreise im Keller.

Wieso traut sich die NZZaS nicht zu schreiben: Es war nix los, uns ist auch nix eingefallen. Also lassen Sie das und gehen Sie besser spazieren. Oder lesen ein gutes Buch. «Prozess», «Das Schloss» oder «Briefe an Milena». Denken Sie über das Gleichnis «Vor dem Gesetz» nach. Da haben Sie eine Weile zu tun.

Aber nein, geht nicht. Sagt da jemand in letzter Verzweiflung «SonntagsBlick»? Echt:

Zweiter Sieger Odermatt, uralter Kuss und die Bananenaffäre. Wieso traut sich …, aber das kennen Sie schon. Ach, Buchempfehlungen vom SoBli? «Buchstabieren für Dummys», der neuste Asterix oder «Ringen um Ringier». Da geht man dann lieber spazieren.

Aber immerhin eine Schmunzelstory ist im SoBli:

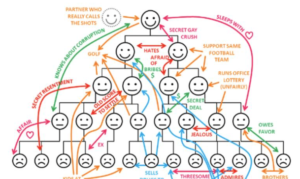

Der Leiter der Ringier-Journalistenschule zeigt seinen Eleven, was herauskommt, wenn sich ein Journalist anfüttern lässt. So nennt man den Vorgang, dass ein an einem Rechtsstreit Beteiligter nach einem Multiplikator sucht, um medialen Rückenwind zu bekommen. Also stellt er exklusiv seine Unterlagen und Rechtsschriften zur Verfügung. Natürlich gibt der Journalist dann auch der Gegenseite Gelegenheit zur Stellungnahme. Und schon ist die Kacke am Dampfen. Vor allem, wenn es sich um einen Prominenten wie Urs E. Schwarzenbach handelt.

Schon im Titel macht Peter Hossli recht Dampf; «Die Schöne und das Biest», hier «Der Milliardär und seine Kommunistin». Der erste Titel stammt von einer Disney-Verfilmung eines alten Volksmärchens, der zweite Titel ist auch erfunden. Denn weder ist Schwarzenbach Milliardär, noch hatte er «seine» Vorzeige-Kommunistin.

Die Sachlage scheint klar und einfach zu sein. Eine junge Kunsthistorikern heuerte 1998 beim Kunstsammler Schwarzenbach an. Schnell stieg sie in leitende Funktionen auf und wurde von ihm mit Geschenken überschüttet. Möglicherweise im Liebesrausch, der aber nicht erwidert worden sei, bekam sie ein Haus in Basel. Kostenpunkt samt Renovation 2,5 Millionen Franken. Zwei Millionen Franken auf die Hand. Aktien, Bargeld, Schmuckstücke, antike Möbel, eine für private und geschäftliche Zwecke verwendbare Kreditkarte. Dazu die Teilnahme an seinem Luxusleben; Reisen im Privatjet, Feste, Poloturniere.

Darunter waren auch neckische Geschenke wie eine Erstausgabe des Kommunistischen Manifests; als die Dame unpässlich war, weil ihre Mutter starb, bekam sie monatelang frei –bezahlt. Also ein idyllisches Arbeitsverhältnis. Dann trübte sich der Himmel, Schwarzenbach geriet in den Clinch mit den Steuerbehörden und sah sich mit Millionennachforderungen konfrontiert. Der Lack war ab, also kündigte sie und arbeitete auf Mandatsbasis weiter.

Ach, und dann gab es noch ungefähr 30 Kunstwerke, die sie geschenkt erhalten will. Pablo Picasso, Julian Schnabel, Sophie Täuber-Arp, Alberto Giacometti oder Auguste Rodin. Vom Feinsten halt.

2018 sei das Arbeitsverhältnis aufgelöst worden, weiss Hossli. Die von ihm nur unter Pseudonym beschriebene Dame (im Gegensatz zu Schwarzenbach) habe noch eine kleine Schlussrechnung von 130’000 Franken eingereicht. Eigentlich Peanuts im vergleich zu den Multimillionen, die sie zuvor erhielt. Aber Schwarzenbach zahlte nicht. Sie betrieb ihn, er antwortete mit Gegenklagen, unter anderem, dass sie ihm Kunstwerke gestohlen habe. Denn das seien keine Geschenke, sondern höchstens Leihgaben gewesen, und die Gelder Darlehen.

Nun hat die Dame das Problem, dass sie die grosszügigen Geldgaben nicht bestreiten kann, da dokumentiert. Die angeblichen Schenkungen kann sie hingegen nicht belegen, da es laut ihr aus steuerlichen Gründen keine schriftlichen Spuren davon gegeben habe. Aus diesem Grund hat sie die enormen Wertbeträge auch nicht in ihrer Steuererklärung angegeben.

Also ein klassischer Fall einer unerwiderten Liebe, die am Schluss in hässlichem Streit endet, weil der Verschmähte sich rächen will? Nach über 20 Jahren einer «von grosser Intensität und tiefem Vertrauen» geprägter Beziehung, wie sie gegenüber Hossli bestätigt?

Inzwischen überzieht man sich gegenseitig mit diversen Straf- und Zivilverfahren. Urteile liegen noch nicht vor. Also ein typischer Fall von «she said, he said». Wobei angesichts solch jahrelanger generöser Grosszügigkeit eine Betreibung über 130’000 Franken doch ziemlich popelig erscheint. «Edle Kunst, rauschende Partys, Häuser in der Toskana», sabbert Hossli, um boulevardesk den Sozialneid des Lesers zu steigern. «Wie Superreiche sich streiten» setzt er als Oberzeile. Nur: wenn überhaupt gibt es hier einen einzigen Superreichen und eine überreichlich beschenkte Mitarbeiterin, die viele Jahre lang ein Luxusleben führen durfte und von Bord ging, als der Geldstrom zu versiegen drohte.

Nun gibt ihr Hossli die Gelegenheit, anonym gegen ihren ehemaligen Gönner und Arbeitgeber zu schiessen. Nehmen wir an, statt von ihr wäre er von Schwarzenbach angefüttert worden. Dem werde von einer grantelnden ehemaligen Angestellten übel mitgespielt, nachdem er ihr ein Luxusleben, ein blendendes Einkommen über viele Jahre hinweg ermöglicht habe, dazu grosszügig Millionendarlehen gewährte und erst im Nachhinein feststellen musste, dass sie ihm zudem bedeutende Kunstwerke entwendet habe. Hätte Hossli dann nicht die Story mit dem entgegengesetzten Spin geschrieben? Ist das nicht ein Beispiel für die Beliebigkeit, die der 80-jährige Vordenker des Hauses immer so scharf kritisiert?

Ziemlich übler Boulevard in einem Organ, das gar nicht mehr boulevardesk sein will. Aber was macht denn die vornehme NZZaS mit Franz Kafka? Das überlässt sie dem «Magazin», was schon Schlimmes ahnen lässt. Dort schreibt Martin Helg im schlechtesten Woke-Groove: «Wir sind alle Käfer», und so originell geht es weiter. Der Autor hat sich mit einer neuen, 2000-seitigen Kafka-Biographie bewaffnet, aus der «viele Details in diesem Text stammen». Schöne Formulierung. Sobald er sich aber selbst um Interpretationen der enigmatischen Texte Kafkas bemüht, wird es eher flach. Gibt er Reiseanekdoten zum Besten, wird es gar peinlich.

So beendet er seinen Text in «Republik»-Länge (21’000 A), der eine «Spurensuche» sein soll, mit der Besichtigung eines Hauses, in dem Kafka eine Zeitlang wohnte. Natürlich führt die «Reise durch den Schnee, wie jene des Helden K. im «Schloss»-Roman». Natürlich heisst der Fahrer Josef, wie Josef K. im «Prozess». Was gibt es sonst noch von diesem Besuch zu berichten: «Ein Ost-West-Graben öffnet sich im Wohnzimmer des Ottla-Hauses. Vergebens bitte ich meine tschechischen Tischgenossen, mir kauend Gesellschaft zu leisten.»

Das ist nun von einer banalen Blödheit, über die Kafka sicherlich schallend gelacht hätte.