720 Grad Wendehals

Kunst geht nach Brot. Sagt sich auch Daniel Ryser.

Es war schon immer ein grosses Missverständnis, dass die WoZ oder gar die «Republik» Daniel Ryser für einen Gesinnungslinken und Kritiker alles Rechten hielten.

In Wirklichkeit wollte (und will) der Mann lieber wie Hunter S. Thompson sein, der Erfinder des Gonzo-Journalismus, der seine Artikel mit der Kettensäge schrieb und sich selbst dabei allem aussetzte, inklusive gewaltigem Drogenkonsum.

Im Februar 2005 erschoss sich Thompson an seinem Schreibtisch; Ryser lebt natürlich noch. Obwohl er immer behauptet, er schreibe über was und wie es ihm gerade drum sei, ist er problemlos zu liebedienerischen Werken fähig. Womit er schon mehrfach sein Renommee als ernstzunehmender Journalist schwer beschädigte.

Da war sein feiges Schweigen bei der Affäre Roshani. Als Nicht-mehr-«Magazin»-Mann hätte er, genau wie die schreibende Schmachtlocke Daniel Binswanger, Erhellendes beitragen können, ob die Anschuldigungen einer frustrierten Ex-Mitarbeiterin zutrafen oder nicht.

Dafür fabulierte er über Tamedia als «Zerstörungsmaschine», die angeblich über eine hasserfüllte Kämpferin gegen Hass und Hetze hergefallen sei. Kleines Problem: der Bericht bestand lediglich aus Gerüchten, keinem der namentlich in seinem Artikel vorkommenden Protagonisten gab er Gelegenheit zur Stellungnahme.

Darauf und auf eine Stapel von Ungenauigkeiten, Schludrigkeiten und Fake News mit 25 präzisen Fragen hingewiesen und um Stellungnahme gebeten, blieb er stumm.

Dann versuchte er sich mit «Sprache der Gewalt» und erreichte ein neuerlich liefergelegtes Niveau. Aber der absolute Tiefpunkt war seine Schmiere «Reise ans Ende der Demokratie». In dieser Artikelserie über angebliche «Info-Krieger» wollte er zusammen mit Basil Schöni ein «ganzes Netzwerk aus rechten etablierten Journalistinnen und verschwörungsideologischen Akteuren» enttarnt haben. Fast alles, was ausserhalb von WoZ und «Republik» Rang und Namen hat, kam darin vor. Kleiner Schönheitsfehler, fast typisch für Ryser: ein einziger der zahlreich in diesem Denunziationsstück Angepinkelten bekam die Möglichkeit zur Stellungnahme, zur Widerrede. Sonst niemand.

Besonders sein Fett ab bekam natürlich Roger Köppel: ««Flute den Raum mit Scheisse» gibt Steve Bannon aus den USA den Takt vor. Am extremsten führt diesen Kulturkampf in der Schweiz die «Weltwoche», wo sich inzwischen Verschwörungsideologen tummeln.» So krakeelte noch Mitte 2022 Ryser in der «Republik».

Zuvor hatte er bereits – auch mit unlauteren Mitteln – eine geschwätzige Biographie über Köppel verfasst, in der mit privaten Details aus dessen Jugend und Liebesleben nicht sparte. Ein eher unappetitliches Werk.

Nun aber, Wunder über Wunder, ist die gegenseitige Liebe zwischen Ryser und «Republik» oder WoZ zerbrochen. Er wurde zuerst ruppig freigestellt, dann fristlos gefeuert. Die ihm versprochene Möglichkeit zur Stellungnahme wurde ihm verweigert. Ein personelles Schmierenstück der «Republik», assistiert von der WoZ, die offenbar den Abgang ihres Stars auch nicht verdaut hatte.

Da lediglich wie üblich anonyme Vorwürfe gegen Ryser erhoben wurden, verzichtet ZACKBUM auf weitere Details.

Nun geht Kunst nach Brot, und auch ein Starreporter muss seine Miete und andere ihm wichtige Dinge bezahlen. Noch 2022 hatte Ryser liebevoll ein Spinnennetz pinseln lassen, in dem neben dem «Nebelspalter», «Der Ostschweiz», «Uncut News» auch ein Platz für die «Weltwoche» reserviert war.

Wie nah sich Köppel und der Scheissefluter Bannon seien, beschreibt Ryser, sich selbst zitierend:

«2017 schickte Roger Köppel dem Alt-Right-Vordenker und «Breitbart»-Chefredaktor Steve Bannon einen euphorischen Brief. Im selben Jahr hatte die «Weltwoche» bereits Reden von und Interviews mit Bannon publiziert. Der Brief war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber der ständig überaus gestresste Köppel liess ihn achtlos in seinem Büro herumliegen, während er den Co-Autor dieses Textes für die Arbeit an seiner Köppel-Biografie «In Badehosen nach Stalingrad» bei einem verabredeten Interview warten liess.»

Und statt Anstand und Briefgeheimnis zu wahren, fotografierte Ryser den Brief und zitierte ihn genüsslich. Um Köppel dann runterzuputzen: «Roger Köppel und Daniel Stricker: wütende, monologisierende Männer auf den Plattformen Youtube, Locals, Rumble.»

Noch schlimmer: «Wenn Bannon etwas sagt, sagt es bald auch Köppel. Das war 2017 so, als Köppel Bannon in die Schweiz eingeladen hat, und so ist es heute immer noch. Wenn Bannon Putin lobt, macht das zwei Tage später auch Köppel.»

So eine Marionette ist dieser Köppel, gleichzeitig bietet er eine Plattform für Kulturkampf und ein Tummelfeld für Verschwörungsideologen. Eigentlich will Köppel den Schweizer Raum mit Scheisse fluten.

Das ist also ein Herausgeber, ein Chefredaktor und ein Organ, in das aufrechte Journalisten wie Ryser nicht mal mit zugehaltener Nase und geschlossenen Augen eindringen würden. Oder höchstens, um eine neue «Enthüllungsstory» über rechte Netzwerker zu recherchieren.

Aber Zeichen und Wunder:

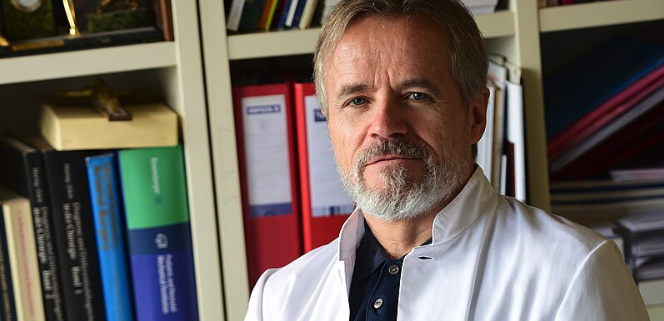

Das Cover der neusten WeWo. Titelboy ist der Gründer der rechtsextremen «Proud Boys», die bei der versuchten Stürmung des Kapitol eine besonders üble Rolle spielten. Das muss dann sicherlich wieder so ein typischer verschwörungsideologischer, den Prinzipien des rechten Netzwerks gehorchender Demagogieartikel sein.

Vielleicht, aber es gibt da einen, der das wohl nicht darüber sagen würde:

![]()

Man muss es schwarz auf weiss sehen: der Autor dieser Titelgeschichte ist – Daniel Ryser.

Köppel scheint ein unglückliches Händchen für dubios-schräge Typen zu haben. Da war mal Kenneth Angst (der in der Ryser-Biographie geradezu widerwärtig über Klöppels angebliches Liebesleben auspackt). Da ist leider immer noch Tom Kummer, der Erfinder des deutschen Fake-Journalismus. Und da ist nun Daniel Ryser.

Das Problem bei ihm ist: wer so über den Chefredaktor und das Organ hergezogen ist, macht sich völlig unglaubwürdig, lächerlich, wird zur peinlichen Kreatur, verliert jeden Anstand, jede Glaubwürdigkeit, ist dermassen charakterlos, dass man sein Werk gar nicht erst lesen mag, wenn er dann anschliessend auf dessen Payroll auftaucht..

Hier tut sich niemand einen Gefallen. Köppel sich selbst und seinem Blatt nicht, und Ryser sich natürlich erst recht nicht.

Für einen solchen Wendehals kann man nur die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock paraphrasieren. Der Ryser kann seinen Kopf nicht nur um 180 Grad, sondern gleich um 360 drehen. Ach was, um 720 Grad. Bis es allen umstehenden Zuschauern übel wird.