«Regelmässig habe ich bis 1 Million Leser»

Der Autor und Reporter Matt Taibbi* gehört in den USA zu den bekanntesten Kritikern der etablierten Medien. Hier folgt Teil 3 einer dreiteiligen Interview-Serie.

Von Marc Neumann**, Washington DC

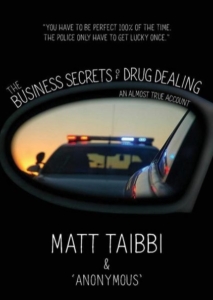

Das neuste Buch von Taibbi, erscheint demnächst.

Wer ist momentan Ihr Redaktor?

Ich habe keinen.

Niemand liest Ihre Texte vor der Publikation?

Doch, ich habe Gegenleser, einen Assistenten für Lektorat und Korrektur, manchmal einen Dokumentaristen. Aber ich werde mehr Leute einstellen – Journalisten arbeiten besser mit Redaktoren. Mir selbst haben einige enorm geholfen.

Womit wir bei Substack sind, der neuen Blogging- und Newsletter-Plattform, auf der Sie Ihre Texte veröffentlichen, ohne Redaktor und Newsroom. Wie funktioniert das genau?

Es ist kein Geheimnis, dass ich einen dieser Substack-Pro-Deals angenommen habe.

Immerhin 250 000 Dollar pro Jahr, quasi als Vorschuss.

Das war ein Fehler, de facto habe ich eine Menge Geld liegenlassen. Aber immerhin verdiene ich fast dreimal mehr bei Substack, als ich als Angestellter je verdient habe – auch im Vergleich zu meinem Festvertrag beim «Rolling Stone»-Magazin. Ich habe angefangen, Leute anzustellen, eine Vollzeitstelle, die den Laden schmeisst, Freelancer, eine Person für Video, Audio-Editing, und ich will einen Cartoonisten. Der Betrieb meines Substack-Mediums «TK» wird wohl aus fünf Leuten bestehen, dazu noch ein Podcast mit drei weiteren Angestellten. Auch möchte ich erwähnen, dass meine Substack-Leserschaft mindestens so gross ist wie bei klassischen Medien. Regelmässig habe ich 500 000 bis 1 Million Leser – das war etwa beim «Rolling Stone» eher die Ausnahme.

Wie viele von ihnen bezahlen?

Das ist die kostenlose Version. Bezahlen tun ein paar zehntausend – mehr sage ich nicht, sonst fangen sie alle an zu rechnen . . .

Glückwunsch!

Dass das Bestand hat, wage ich zu bezweifeln.

Wieso? Wo stösst das Substack-Modell an Grenzen?

Es gibt in der gegenwärtigen Medienlandschaft raue Mengen an Menschen, die sich von traditionellen Medienorganisationen wie der «New York Times» oder dem TV-Sender CBS abwenden. Sie sind desillusioniert und landen auf der Suche nach News als Abonnenten auf Substack. Gleichfalls kann das nicht ewig so gehen. Letztlich wird eine Art institutioneller Antwort erfolgen, eine Innovation traditioneller Medien. Aber es gibt einen Sättigungspunkt, denn die Geldmenge, die Leute für Medien aufwenden, ist endlich. Momentan allerdings verlieren die grossen Organisationen immer noch Leser, eine Folge der Desillusionierung der letzten 18 Monate, die wir so in diesem Land lange nicht mehr gesehen haben.

Was wäre denn eine institutionelle Innovation der Medien, die den Trend umkehren könnte?

Wir sind ein kapitalistisches Land. Erkennt jemand ein Publikum, mit dem sich Geld verdienen lässt, raufen sich ein paar Investoren zusammen und kreieren das entsprechende Produkt. Ein News-Netzwerk, das sich als echte Alternative zu Fox News und MSNBC positioniert. Auch sind viele Regionalmedien eingegangen, wir haben Tausende Lokalzeitungen verloren, nicht aber ihr Publikum. Ein Konglomerat könnte wohl ein Netzwerk mit Lokaljournalisten aufbauen, wo man online und On-Demand Lokal-Storys beziehen kann. Momentan sind die lokalen und alternativen Medien verschwunden, und die übrig gebliebenen alten, traditionellen Medien des Landes werden immer schrecklicher. Jemand sollte ihnen einmal sagen, dass Trump weg vom Fenster ist. Aber sie machen immer weiter, wie ein Amputierter mit Phantomschmerzen, der nicht glauben kann, dass das Körperteil weg ist. Das schafft eine gewaltige Chance für jeden, der ein gutes Medienprodukt herausbringt.

*Matt Taibbi

Der US-Journalist und Autor Matt Taibbi (Jahrgang 1970) arbeitete zunächst als freier Korrespondent in postsowjetischen Staaten. Nach rund einem Jahrzehnt als Reporter, Redaktor und Magazin-Mitgründer heuerte er 2003 als Kolumnist bei der «New York Press» an. Ein Jahr darauf stiess er als Politikreporter zum «Rolling Stone»-Magazin, wo er als provokativer und investigativer Journalist bekannt wurde. Er hat mehrere Bücher verfasst, unter anderem zur Finanz- und Immobilienkrise oder zum gewaltsamen Tod von Eric Garner. 2019 lancierte er seinen eigenen Podcast «Useful Idiots»; seit letztem Jahr ist er selbständiger Autor auf der Plattform Substack.

- **Dieses Interview erschien zuerst im Feuilleton der NZZ vom 19. April 2021 hinter Bezahlschranke. Mit freundlicher Genehmigung des Autors und der NZZ haben wir es übernommen.