Fake-Inserate

Immer wieder ganze Wellen auch in den seriösen Qualitätsmedien.

Der Trick ist immer der gleiche. Ein Online-Inserat lockt mit einer Hammer-Schlagzeile. «Der Skandal um Alain Berset», Roger Federer habe unglaubliche Gewinne erzielt (nein, nicht mit On), usw.

Früher oder später werden die Neugierigen, die darauf reinfallen, auf eine Seite gelotst, wo man ihnen Angebote macht, die eines gemeinsam haben: wird Geld gezahlt, ist es weg.

Hier ist eine neue Ausgabe:

Sieht aus wie eine Meldung vom «Blick», könnte sogar online im «Blick» aufpumpen. Oder bei Tamedia. Oder bei CH Media. Oder wo auch immer. Eine Runde widerwärtiger ist dann diese Variante:

Die zirkuliert auf Facebook und Instagram, natürlich ohne den Aufkleber «Fälschung».

Was soll das, wie ist das möglich? Ganz einfach, die meisten Qualitätsmedien sind bis heute nicht in der Lage, ihre Inserateplätze online selbst zu verwalten. Also stellen sie sie Google zur Verfügung, und das Datenmonster bespielt die dann mit Inseraten, die bei Google in Auftrag gegeben werden. Weniger Arbeit für die Medien, aber viel weniger Geld. Denn den Löwenanteil der Einnahmen kassiert natürlich Google, nicht etwa das Medium, bei dem die Inserate erscheinen.

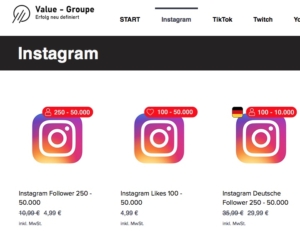

Nun ist die überwiegende Mehrheit harmlos, der übliche Werbeschrott halt. Der Werbetreibende hat dabei einen gigantischen Vorteil gegenüber Werbung in der realen Welt. Während ein Printinserat oder -plakat im Schrotschussverfahren alle potenziellen Leser anspricht (oder eben nicht, Streuverlust gigantisch), kann der Inserent bei Google selbst bestimmen, wie sein Zielpublikum aussehen sollte. Er kann auch bestimmen, was ihm ein Klick auf sein Inserat wert ist, oder er wählt «pay per view», also jedes Mal, wenn die Webseite aufgerufen wird und auf ihr sein Inserat aufpoppt, zahlt er etwas.

Je mehr er aufwirft, desto häufiger und prominenter erscheint sein Inserat, desto höher die Einschaltquote, desto grösser die Chance, dass jemand draufklickt.

Nun ist die attention span, die Aufmerksamkeitsspanne im Internet, bekanntlich knackkurz, ein paar Sekunden höchstens. Also muss ein Inserat sofort einen Klick-Reflex auslösen, sonst ist es verpulvertes Geld. Und natürlich kann der Inserent, auch im Gegensatz zur realen Welt, auf den Klick genau nachvollziehen, welche Resonanz sein Inserat hatte.

Nun gibt es aber, wie die beiden obigen Beispiele zeigen, auch – wie überall im Kapitalismus – Beschiss und Missbrauch. Im ersten Beispiel sollen User einfach auf betrügerische Abzockseiten gelenkt werden. Im zweiten Beispiel geht’s ums Gleiche, zudem soll noch einer bestimmten Nationalität eine reingewürgt werden.

Oliver Zihlmann beschwert sich auf Tamedia wortreich darüber, dass «internationale Techkonzerne wie das Instagram-Mutterhaus Meta viel zu wenig gegen solche Inserate» vorgingen. Und: «Der zweite Grund ist die Untätigkeit unserer Behörden.» Den dritten Grund lässt Zihlmann aber wohlweislich beiseite: auch sein Medienhaus tut und investiert viel zu wenig, um solche Inserate zu verhindern.

So absurd und einfach ist es nämlich: würden die grossen Medienkonzerne die Inserate ihrer Online-Auftritte selbst bespielen, würden solche Fake-Werbungen bei ihnen gar nicht auftauchen. Aber selbst versagen und dann vorwurfsvoll Richtung Techkonzerne und Behörden mopsen – typisch Journalist.