Die Welt gegen Russland?

Die Verurteilung ist überwältigend. Aber Sanktionen? Da ist die Medienwelt abgekoppelt.

Nimmt man UNO-Vollversammlung, stimmte von wenigen Ausnahmen abgesehen die Mehrheit aller Staaten weltweit einer Resolution zu, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt.

5 Nein-Stimmen und 35 Enthaltungen (sowie einige Absenzen) standen 141 Ja-Stimmen gegenüber. Ein solches Resultat wird jeweils nur von Verurteilungen des US-Handelsembargos gegen Kuba übertroffen.

In Europa – und auch in der Schweiz – wird das als weltweite Zustimmung auch für Sanktionen gegen Russland verstanden. Das ist aber ein Trugschluss.

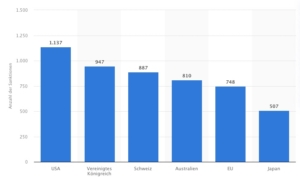

Einige wenige Länder mit vielen Sanktionen (Quelle: statista).

Es wird ausgeblendet, dass im Gegensatz zu den USA, der EU, Japan, Australien alle anderen Länder der Welt keine Sanktionen gegen Russland mittragen.

USA, Kanada, EU, Australien, Neuseeland, Japan – und die Schweiz …

Auch auf dem für Sanktionen wichtigsten Gebiet herrscht zumindest Uneinigkeit. Während die USA bereits einen völligen Ölboykott gegen Russland beschlossen haben, die EU noch daran herumlaboriert, sind die grossen Volkswirtschaften China und Indien, mitsamt vielen weiteren Ländern, nicht bereit, mitzumachen.

Noch fataler für den westlichen Ölboykott: Der grösste Ölproduzent der Welt, Saudi-Arabien, ist nicht bereit, seine Ölförderung wesentlich zu steigern und damit für einen Ersatz ausbleibender russischer Öllieferungen in den Boykottländern zu sorgen. Das Land mit den grössten Ölreservern der Welt, Venezuela, ist aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, mehr Öl auf den Markt zu giessen. Nach jahrelanger Misswirtschaft ist die Ölinfrastruktur völlig verrottet und bräuchte Milliardeninvestitionen sowie Jahre, um alte Höchststände wieder zu erreichen.

Zudem ist das Öl bereits auf Jahre hinaus an Kreditgeber verpfändet – darunter in erster Linie China und auch Russland. Auch bei arabischen Gasproduzenten sieht es nicht viel anders aus. Sehr reserviert zeigen sich auch afrikanische Staaten gegenüber einem Ölboykott, insbesondere Nigeria oder Angola sind ebenfalls nicht bereit, ihre Ölproduktion zu steigern und damit gegen Vereinbarungen der OPEC, bzw. OPEC+ zu verstossen.

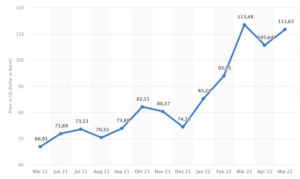

Gleichzeitig profitieren alle grossen Erdölproduzenten, inklusive Russland, von den hohen und weiterhin steigenden Ölpreisen:

Quelle: statista.

In einem Jahr fast eine Verdoppelung, das ist Bonanza für alle ölexportierenden Länder der Welt, inklusive Russland.

Der Rubel ist wieder so stabil wie vor dem Überfall

Nicht zuletzt damit erklärt sich das Erstarken des Rubels, der im Gegensatz zu allen Prognosen nach einem ersten Taucher inzwischen wieder seinen Vorkriegswert im Vergleich zu den wichtigsten Devisen erreicht hat.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Sanktionen Russland nicht schwer treffen. Da es das Land bis heute nicht geschafft hat, vor allem im Hightech-Bereich nennenswerte eigene Produktionskapazitäten zu entwicklen, ist vor allem der Stopp des Verkaufs von IT-Produkten an Russland sehr schmerzhaft. Auch im Westen leiden ganze Wirtschaftszweige schnell, wenn es bei Halbleitern oder Chips Produktionsengpässe gibt. Denn das Fehlen dieser Komponente bedeutet, dass ganze Fahrzeuge oder Industrieprodukte stillstehen.

Dramatisch muss das in Russland auch bei Militärausrüstung sein. Gerüchteweise wird vermeldet, dass die geplante grosse Flugschau zur Feier des 9. Mai nicht wegen Wetterbedingungen, sondern wegen mangelnden Ersatzteilen abgesagt wurde.

Narrative und Realitäten

Wer sich auch hier genauer mit der Realität beschäftigt, kann im Gegensatz zum Narrativ in den Mainstream-Medien Folgendes konstatieren:

- Die Verurteilung des Einmarschs in die Ukraine ist weltweit grossmehrheitlich. Nur 5 Staaten haben in der UNO dagegen gestimmt, immerhin 35 haben sich der Stimme enthalten und 12 weitere schwänzten die Abstimmung.

- Ganz anders sieht es bei der Unterstützung von Sanktionen gegen Russland aus. Hier stehen wenige westliche Staaten einer überwältigenden Mehrheit von Staaten gegenüber, die sich nicht daran beteiligen. Darunter Schwergewichte wie China oder Indien.

- Auch der Versuch, Russland durch einen Ölboykott massiv zu schädigen, kommt nicht recht vom Fleck. Die USA haben es umgesetzt, deckten aber zuvor nur rund 8 Prozent ihres Importbedarfs mit russischem Öl. Die EU laboriert noch an einem entsprechenden Beschluss.

- Wichtige erdölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien, Nigeria oder Angola weigern sich, ihre Ölproduktion wesentlich zu steigern und halten sich an die Abmachungen der OPEC. Länder wie Venezuela sind nicht in der Lage, mehr Erdöl zu fördern.

- Sanktionen im Hightech-Bereich schädigen zurzeit die russische Wirtschaft und wohl auch das Militär am empfindlichsten.

- Die Beschlagnahmung von Guthaben der russischen Notenbank oder von Vermögenswerten reicher Russen im Ausland haben bislang keine spürbare Wirkung erzielt. Auch die gehoffte Abkehr von russischen Oligarchen vom Putin-Regime hat nicht stattgefunden.

- Ob die massive Belieferung der Ukraine mit westlichen Waffen den Kriegsverlauf dort wesentlich beeinflusst, ist zurzeit noch nicht absehbar. Russland hat allerdings offenbar seine Strategie geändert und konzentriert sich auf die Gebiete im Südosten der Ukraine und versucht, dem Land den Zugang zum Meer abzuschneiden.

- Da Russland und die Ukraine zu den grössten Getreideproduzenten der Welt gehören, hat der Krieg bereits spürbare Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise. Vor allem in Ländern der Dritten Welt wird das zu einer explosiven Situation führen, wenn immer mehr Bevölkerungskreise nicht mehr in der Lage sind, wie gewohnt ihre Lebensmittel zu kaufen.