Nach 1945

Damit senkt ZACKBUM sicher schon mal die Einschaltquote. Denn wer will soweit zurückdenken.

Bislang konnten alle nach 1945 in Europa Geborene erstaunt festhalten: Wir sind Bestandteil einer Generation, die in Friedenszeiten geboren wurde und voraussichtlich auch in Friedenszeiten ins Grab sinken wird.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine stimmt der zweite Teil nicht mehr. Denn was viele wohl immer noch überrascht: die Ukraine ist das flächenmässig grösste Land Europas.

Natürlich war Europa nach 1945 keineswegs ausschliesslich ein friedliebendes Paradies. Aber zwei atomar bis an die Zähne bewaffnete Militärblöcke standen sich gegenüber, Stirne an Stirne. Es war ihnen erlaubt, im eigenen Hinterhof für Ruhe zu sorgen. In Portugal und Spanien durften blutrünstige Diktaturen herrschen, in Italien die kommunistische Partei von der Macht ferngehalten, in Griechenland von den Obristen Hatz auf alles Linke gemacht werden.

Die UdSSR durfte in Ungarn und in der Tschechoslowakei aufräumen. In der Schweiz skandierten witzigerweise ganze Volksmassen «Dubcek, Svoboda», obwohl das doch zwei Kommunisten waren und für Schweizer Kommunisten galt: «Moskau einfach!»

Also herrschte Ordnung und Übersichtlichkeit. Im Westen die Guten, im Osten die Bösen, und die Schweiz mittendrin und ganz neutral. Aber schon mit Angstattacken, dass vielleicht doch mal die Roten kommen könnten. Was aber durch die abschreckende Wirkung der Schweizer Armee verhindert wurde.

Ab 1990 wurde es unübersichtlich

Ab 1990 löste sich dann alles auf. Der Ostblock verschwand, das Militärbündnis Warschauer Pakt löste sich auf, selbst die UdSSR zerfiel in ihre Bestandteile. Alles unglaublich friedlich, wenn man bedenkt, welche Atomwaffenarsenale existierten. Nur die Implosion Jugoslawiens ging nicht friedlich ab; Bürgerkriege, Gemetzel, Pogrome, Massaker.

Hier spielte der Westen – und die Schweiz – eine eher unrühmliche Rolle. Unsere Ex-Aussenministerin Calmy-Rey ist heute noch stolz darauf, bei der Abspaltung des Kosovo von Serbien behilflich gewesen zu sein. Obwohl das eine klare Verlatezung aller UNO-Vereinabrungen war, die Serbien als Rechtsnachfolger von Jugoslawien seine territoriale Integrität garantierten.

Könnte man sich vielleicht daran erinnern, wenn man in scharfen Worten die Anerkennung der Unabhängigkeit von zwei östlichen Provinzen der Ukraine verurteilt. Natürlich zu Recht, eigenes Unrecht soll einen nicht daran hindern. Aber gerecht wäre es, daran zu erinnern.

Schon die Pandemie hat grosse Verunsicherung gebracht. Wir, im 21. Jahrhundert, einer Seuche ausgeliefert? Einer Pandemie, die uns zwingt, unser ganzes Verhalten zu ändern? Ein Virus, der stärker als unsere High-Tech Forschung und Medizin ist? Regierungen hilf- und ratlos lässt? Während das Vertrauen der Bevölkerung in die Weisheit staatlichen Handelns und die Autorität der Wissenschaft schwer beschädigt wird. Auch die Medien haben mutwillig sehr viel an Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren. Die Abstimmung über die Medienmilliarde wäre garantiert gewonnen worden, hätte vorher nicht dieser dramatische Verlust an Qualität, Seriosität und Kompetenz stattgefunden.

Kriegsberichterstattung, reloaded

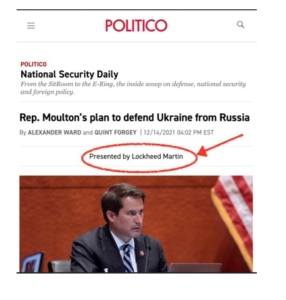

Die Berichterstattung über die Pandemie glich schon in vielen Aspekten einer Kriegsberichterstattung. Klare Kante, saubere Unterscheidung zwischen richtig und falsch, zwischen verantwortungsvoll versus fahrlässig und verantwortungslos. Bis hin zu Vorwürfen, dass Kritiker und Abweichler von der offiziösen Linie den Tod von Mitmenschen billigend in Kauf nähmen. Ungeimpfte sollten von der Behandlung auf Intensivstationen ausgeschlossen werden, sie sollten zu einer Kostenbeteiligung gezwungen werden.

Begriffe wie Triage wurden aus der Kriegswelt importiert. Andere Wörte blieben zu kontaminiert aus dunklen Zeiten, sonst hätte man sicher auch gerne wieder den Defätisten zum Leben erweckt. Die Fünfte Kolonne, die Schwächung der Wehrkraft, den Anschlag auf den gesunden Volkskörper.

Überhaupt, Differenzierung, Widerworte, Zweifel, das ist alles kränkliche Dekadenz, wo es nun doch Zusammenstehen brauchte, Gehorsam, freiwillige Unterordnung, klaglose Hinnahme von Entscheidungen, Befehlen und Anordnungen.

Verschärft gilt all das, wenn der Krieg gegen ein abstraktes, mehr virtuelles Virus durch einen richtigen Krieg ersetzt wird. Mit Panzern, Fusstruppen, Explosionen und Landkarten, auf denen Truppenbewegungen und Gefechte eingetragen werden.

Der erste Golfkrieg war die Geburtsstunde der ausgebauten Infografik, plus ein Peter Arnett live aus Bagdad. Krieg als Videospektakel, real time. Dreissig Jahre später muss man sagen, dass sich nicht viel weiterentwickelt hat. Eher im Gegenteil.

Wie weiland Peter Arnett in Bagdad

Infografiken sind weitgehend den Sparmassnahmen zum Opfer gefallen; der Redaktor muss nun selber ein billiges Mappingprogramm benützen und dort in eine flache Landkarte ein paar Piktogramme reinpflanzen und ein paar Flächen schraffieren.

Natürlich stellen sich bereits die ersten Reporter mit Helm und schusssicherer Weste, auf der gross «Press» steht, vor die Livekamera und schauen verwegen. Da im Hingergrund aber nichts Gefährliches zu sehen ist, hat das noch ein gewissen Hauch von Lächerlichkeit. So wie einer, der in der Hemingway-Bar im Pariser Ritz ein paar Drinks kippt und sich dabei so fühlt, als habe er sie auch gerade von den Nazis zurückerobert.

Wo soll das alles enden, wo führt’s hin? Gedanken dazu kann man von der kurzatmigen Presse kaum erwarten. Der rutscht der Helm ständig über die Augen, während sie die spärlichen Informationen eins ums andere Mal durch die Mühle dreht.

Mangels Begabung zur weltstrategischen Einordnung gibt es aber ein Fluchtgebiet, das immer offensteht und gerne benützt wird: Ratschläge erteilen. An den «Wahnsinnigen» Putin eher weniger. Aber natürlich an die Schweizer Regierung. Ja nicht neutral bleiben. Zeichen setzen, Sanktionen unterstützen, nicht zum Profiteur werden, klare Kante zeigen, nicht zulassen, dass, Blabla. Eigentlich ein Wunder, dass es die Schweiz bei solchen Einflüsterern tatsächlich bis heute geschafft hat, einigermassen neutral zu bleiben.