Ein Chefredaktor sieht rot

Oder braun-rot. Gieri Cavelty, gebeutelter Chef des SoBli (Lachappelle) rempelt Bundesrat Maurer an. Gibt’s diesmal die rote Karte?

Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM

Die Höchststrafe hat Cavelty eigentlich schon kassiert. Am Sonntag beschwerte sich der SoBli lautstark über angeblich unanständiges Verhalten des damaligen VR-Präsidenten von Raiffeisen.

Am Montag durfte er – mitsamt der feixenden Öffentlichkeit – im «Blick» eine Entschuldigung des Ringier-Verlags dafür lesen mit der Ankündigung, dass dieser Artikel restlos aus allen Archiven gespült sei und man so etwas nie mehr tun wolle.

Zur allgemeinen Verwunderung blieb Cavelty auf seinem Sessel sitzen. Aber vielleicht reicht es diesmal für einen Abflug. Denn er will sich mit der Generallinie seines Hauses gut stellen und gleichzeitig kräftig nachtreten: «Die Bewegung der Impfgegner zeigt totalitäre Züge», behauptet er in seinem aktuellen Editorial.

Dafür nimmt er den ganz groben Hammer hervor. Denn die «radikalen Impfgegner» missbrauchten einen Begriff, dem wie keinem anderen in «den letzten 200 Jahren derart viel Gewalt widerfahren» sei: der Begriff «Freiheit». In den Beispielen greift er weit in die Geschichte zurück und ganz tief nach unten. So habe die NSDAP 1935 den «Parteitag der Freiheit» gefeiert. Dabei seien hier die Nürnberger Rassegesetze verkündet und die deutschen Juden ihrer bürgerlichen Freiheiten beraubt worden.

Fast noch schlimmer: «Der sowjetische Diktator Josef Stalin beschwor in seinen Reden die «Freiheit der Arbeiter und Bauern»», donnert Cavelty.

Bei den Nazis war allerdings die «Befreiung» von den Bestimmungen des Versailler Vertrags gemeint, und dass der sowjetische Diktator auch nur einmal von deren Freiheit gesprochen haben soll, dafür gibt es keinen Beleg.

Reichsparteitag der Impfgegner?

Offensichtlich beschlich dann Cavelty selbst leiser Zweifel, ob das statthaft sei: «Aber ist es nicht mehr als übertrieben, die paar Tausend radikalen Impfgegner in einem Atemzug mit den finstersten Gestalten der Geschichte zu nennen?»

Nun, die Jahrhundertverbrecher sollen nur illustrieren, dass jemand, der das Wort Freiheit verwende, «noch lange nicht ihr Fürsprecher» sei. Dafür hätte es wohl nicht den demagogischen Zusammenhang mit Hitler-Faschismus und Stalin-Diktatur gebraucht, aber item. Er sei halt erlaubt: «Doch gerade im Hinblick auf ihr Handeln darf sich man bei den radikalen Impfgegnern nichts vormachen. Die Bewegung zeigt erschreckend aggressive und totalitäre Tendenzen.» Solchen Ansprüchen der deutschen Syntax beugt sich Cavelty allerdings nicht.

Gab’s denn schon einen Reichsparteitag der Impfgegner, machen sie Anstalten, Millionen von Menschen zu liquidieren, wie das Stalin tat? Noch nicht, aber das kann vielleicht noch werden, denn: «In den Vorzimmern mancher Bundesräte stapeln sich Drohbriefe, praktisch täglich erhalten sie einschüchternde Anrufe und E-Mails.»

Es gibt auch in der Schweiz immer einen Bodensatz von Verwirrten und Amoks, die ihren Frust ablassen, indem sie anonyme Beschimpfungen oder Drohungen ausstossen. Widerwärtig, aber nichts Neues. Mindestens so widerwärtig ist es, das alleine den Kritikern der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung in die Schuhe zu schieben.

Natürlich gibt es auch unter ihnen Verwirrte und Verblendete. Aber die Gewerkschaften und die SP haben es sich zu recht verbeten, dass man ihnen die Taten des Schwarzen Blocks in die Schuhe geschoben hätte, der jeweils nach den 1.-Mai-Demos Saubannerzüge durch Zürich mit beeindruckendem Sachschaden durchführte.

Hemmungslose Anbiederung der SVP

Aber damit bereitet Cavelty nur seinen eigentlichen Schlag vor:

«Hinzu kommt, dass sich die grösste Partei des Landes der Bewegung hemmungslos anbiedert.»

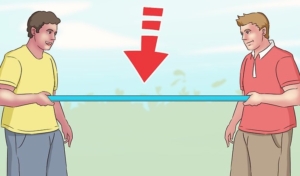

Wie äussert sich diese Hemmungslosigkeit? Bundesrat Maurer schlüpfte doch tatsächlich in ein T-Shirt der «Freiheitstrychler», «einer jener Organisationen, die bei den Demonstrationen der radikalen Impfgegner den Ton angeben», weiss Cavelty. Diese Bezeichnung würden sich wohl 99 Prozent aller Teilnehmer an solchen Manifestationen verbitten, aber auch damit ist Cavelty nur unterwegs zu seinem vermeintlichen Blattschuss.

Denn Maurer hielt auch noch eine Rede, die Cavelty so zusammenfasst: Die Menschen müssten sich «wehren gegen den Mainstream und gegen die Moral», sagte Maurer.

Er verbreitete bei dieser Gelegenheit gleich noch den Unsinn, die Covid-Impfung mache Frauen unfruchtbar.

Mit derlei Darbietungen bestätigt dieser Meister der Doppelzüngigkeit die radikalen Impfgegner in ihrer Haltung und er befeuert sie in ihrem Tun.»

Damit nähert sich Cavelty dem Schluss, dem Höhepunkt und der Climax seines Kommentars. Der verdient es, vollumfänglich zitiert zu werden:

«Unser Rechtsstaat gibt jedermann die Freiheit, Unfug zu erzählen und insbesondere dem Wort Freiheit noch mehr Gewalt anzutun. Ebenso aber gehört es in einem funktionierenden Rechtsstaat zur Aufgabe der Medien, den totalitären Charakter einer Bewegung zu benennen – sowie die Gefahren, die davon ausgehen. Nicht weniger deutlich müssen die Medien darauf hinweisen, dass Politiker wie Ueli Maurer unmittelbar die Verantwortung dafür tragen, wenn das Misstrauen gegenüber unseren Institutionen stärker wird.»

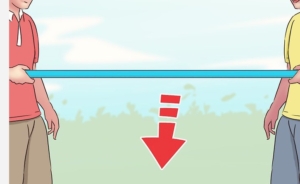

Das nennt man allerdings einen klassischen Schuss ins eigene Knie und in den Fuss zugleich. Cavelty will Bundesrat Maurer unterstellen, der trage die Verantwortung für zunehmendes Misstrauen in Institutionen. Währenddessen es die Aufgabe der Medien sei, aufrecht vor Gefahren zu warnen.

Schön gegeben, nur leider falsch …

Dieses schöne Selbstbildnis hat leider nur zwei Fehler. Denn von dieser Rede, blöd gelaufen für Cavelty, gibt es eine Aufzeichnung. Aus der geht eindeutig hervor, wie jedermann nachprüfen kann, dass Maurer einen solchen Unsinn NICHT gesagt oder verbreitet hat (ab Minute 11.25).

Alleine das ist schon hochnotpeinlich. Aufgrund von Drohungen von ein paar Verwirrten auf den totalitären Charakter «einer Bewegung» zu verweisen und sie mit Hitler oder Stalin zu vergleichen, ist geradezu widerwärtig. Einem Bundesrat etwas in den Mund zu legen, das er nicht gesagt hat, ist für einen Chefredaktor unverzeihlich. In einem ähnlichen Fall musste schon der damalige Chef der «SonntagsZeitung» den Hut nehmen, obwohl er selbst gar kein Falschzitat verwendet hatte. Aber einer seiner Redaktoren.

Schliesslich muss man Cavelty darauf hinweisen, dass solche demagogischen Falschbehauptungen das Misstrauen in die Medien ganz deutlich steigern. Um eine weitere Erosion des sowieso schon angeschlagenen Images zu vermeiden, kann es nur eine Konsequenz geben.

Untauglicher Verteidigungsversuch des Mediensprechers

Cavelty lies den «Mediensprecher der Blick-Gruppe» an seiner Statt antworten. Maurer berichte «von einer Zusammenkunft mit fünf jungen Frauen, die ihm von ihrer Angst erzählen, aufgrund der Impfung «keine Kinder bekommen» zu können. Er widerspricht diesen Bedenken nicht und stellt nichts klar, sondern verweist vielmehr darauf, dass es sich um «gescheite, gut ausgebildete Frauen» handelt.» Wie steht es um den Respekt vor dem Konjunktiv eins? Statt seinen Respekt für alle, die sich impfen lassen, und für alle, die das nicht tun, auszudrücken, hätte der Bundesrat widersprechen sollen?

«So unterstreicht er die vermeintliche Glaubwürdigkeit ihrer Aussage und verbreitet so das von Impfskeptikern in die Welt gesetzte Gerücht, dass eine Impfung Frauen unfruchtbar mache.» Zum Mitschreiben: Maurer referierte eine Begegnung und betonte das Bildungsniveau der Frauen. Er verbreitet damit weder ein Gerücht, noch unterstreicht er die Glaubwürdigkeit einer Aussage. Er referiert als Anekdote diese Begegnung. Wie viele Ringier-Journis braucht es, um diesen Unterschied zu verstehen?

Wie kann nur ein zurechnungsfähiger Fachmann einen solchen Unsinn erzählen: «Es gibt bisher wenige Daten bei jungen Frauen, weil die meisten Frauen nicht so schwer erkranken. Die Studie aus Wuhan zeigt jedoch, dass bei den Frauen mit ganz schweren Infektionsverläufen eine spätere Einschränkung der ovariellen Reserve vorliegt.» Wer verbreitet denn da solche Gerüchte? Hoppla, das tut die von SRF interviewte Abteilungsleiterin für Jugendgynäkologie des Unispitals Zürich. Eine Fachärztin! Am Unispital! Unterstreicht mit dem Wort «Studie» noch die vermeintliche Glaubwürdigkeit dieser Aussage! Ein Fall für Cavelty!

«Zu einer Richtigstellung sehen wir keinen Anlass», fügt his master’s voice noch hinzu. Immerhin: damit bringt er das ganze Elend der «Blick»-Gruppe auf den Punkt.