Rufmord an Ruefer

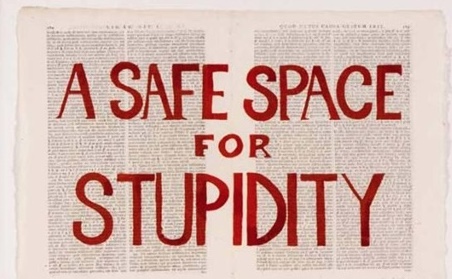

Auch die WoZ im Woke-Wahnsinn. Liegt am Personal …

Renato Beck hat schon eine Karriere hinter sich – bei der krachend gescheiterten «TagesWoche». Inzwischen lässt er sich nicht mehr von einer Pharma-Erbin aushalten, sondern wütet bei der WoZ. Und senkt deren Niveau ungemein.

Beck ist ein Mundverbieter. «Wo die Scharlatane ein und aus gehen», so schimpft er über das Zürcher Volkshaus. Duftmarke: «Dort treten die Stars der Coronaleugner:innen auf, die Komiker Marco Rima und Andreas Thiel. Und Ende Mai sogar der Overlord der deutschsprachigen Verschwörungsszene: Daniele Ganser.»

Zum grossen Unverständnis von Beck wird denen nicht einfach der Saal verweigert, dürfen die tatsächlich vom Recht auf Rede und Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Verschärfend kommt noch hinzu, dass sie nicht der gleichen Meinung wie Beck sind. Das geht natürlich gar nicht.

In seinem Denunziationsartikel zitiert Beck sogar einen völlig richtigen Satz : ««Die Geschichte lehrt uns: Die Ersten, die darunter leiden, wenn man andere Meinungen ausgrenzt, sind die Linken», sagt Kaspar Bütikofer, Präsident des Stiftungsrats des Volkshauses.» Nur hat Beck ihn nicht kapiert.

So nebenbei bekennt sich Beck auch zu einer gewissen Bildungsferne: «Wer mit lateinischen Phrasen hantiert, outet sich im Netz wie im übrigen Leben als Wichtigtuer:in.» Wer so die deutsche Sprache vergewaltigt, outet sich im Text als Dilettant.

Für viele Schlagzeilen sorgte Beck mit seinem neusten Streich: «SRF-Kommentator Sascha Ruefer liess eine Aussage aus einer Doku über das Schweizer Fussballnationalteam entfernen. Angeblich fehlte der Kontext. Dabei war der Satz klar rassistisch.»

Zunächst einmal verwendet Beck hier eine falsche consecutio. Zwar nicht temporum, aber das wäre sowieso zu lateinisch für ihn. Sondern das «dabei» ist völlig fehl am Platz. Die inhaltliche Behauptung natürlich auch. Aber um Beck zu zitieren: «Alles der Reihe nach.»

In einer umfangreichen Dokumentation des Schweizer Farbfernsehens wurde die Teilnahme der Schweizer Fussball-Nati an der WM in Katar nachgezeichnet. Dafür wurde auch der langjährige Kommentator Sascha Ruefer ausführlich interviewt. Gegen Schluss des Interviews wurden noch sogenannte Gegenschnitte aufgenommen, wobei die Kamera immer noch lief, nachdem auch das vorbei war. In seinem vorangehenden und umfangreichen Bemühen, die Persönlichkeit des Captains Granit Xhaka zu beschreiben – mit vielen lobenden, aber auch kritischen Worten –, sagte Ruefer dann nicht nur off, sondern sozusagen offoff record: «Granit Xhaka ist alles, aber er ist kein Schweizer.»

So aus dem Zusammenhang gerissen hat dieser Satz sicherlich einen gewissen Haut-Gout. Was Ruefer damit wirklich sagen wollte, und was aus dem Kontext auch einwandfrei hervorgeht: für ihn ist Xhaka kein typischer Schweizer. Was als Bemerkung erlaubt sein muss, will man nicht im Woke-Wahnsinn alle solche Äusserungen denunzieren oder verbieten.

Ohne diesen Zusammenhang zu kennen, denn der isolierte Satz wurde Beck offensichtlich von einem Mitarbeiter der Dokumentation zugesteckt, zieht der WoZ-Schreiber vom Leder. Er erwähnt die Verurteilung Ruefers der Doppeladler-Geste des Fussballers in einem Spiel gegen Serbien; eine unappetitliche Provokation. Er erwähnt Ruefers Verurteilung des obszönen Griffs von Xhaka an sein Gemächt. Und will damit untermauern, dass Ruefer sich «obsessiv» an dem Fussballer mit Migrationshintergrund abarbeite.

Und dann eben noch dieser Satz. Zunächst reagierten sowohl Ruefer wie SRF suboptimal. Der Moderator sagte nichts, SRF sagte, dass der Satz aus dem Zusammenhang gerissen sei, man aber nicht die Rechte aufs ganze Filmmaterial habe und daher diesen Kontext nicht herstellen könne.

Nachdem die WoZ mit dieser Denunziation einen medialen Erfolg gelandet hatte, erlaubte SRF dann ausgewählten Journalisten, das gesamte über 60 Minuten lange Interview zu visionieren. Einhelliges Verdikt: so im Zusammenhang war der Satz vielleicht ungeschickt, aber keinesfalls rassistisch zu verstehen. Zudem wurde völlig klar, wieso Ruefer in einer ersten Fassung der Doku auf seiner Streichung bestand, weil er als einzige Aussage von über einer Stunde Interview übrig geblieben war.

Selbst im Mikrokontext kann der Satz nicht als rassistisch denunziert werden. Den beschreibt die NZZ so: «Ruefer fragte den Interviewer, warum Xhaka jeden aufrege. Und er gab die Antwort selber: weil Xhaka alles sei, nur nicht Schweizer. Der Interviewer lachte.»

Damit war der Adler der WoZ bruchgelandet. Kommt halt davon, wenn man sich abfüttern lässt, etwas völlig aus dem Zusammenhang Gerissenes aufpumpt und «Rassismus» kräht.

Hätte Beck etwas Anstand im Leib, hätte er sich schon längst bei Ruefer entschuldigt – so wie der korrekt das Gespräch mit Xhaka sucht, um sich zu erklären. Aber Ruefer ist halt ein aufrechter Journalist, Beck ein Schmierenschreiber.

Peinlich und bedauerlich ist, dass nun auch die WoZ in den Kanon der Woke-Wahnsinnigen einstimmt, der Schneeflocken, die bei jeder zweiten Äusserung eine Verletzung von sich selbst oder von anderen Schneeflocken zu verspüren meinen. Peinlich ist, dass sich auch die WoZ nicht bemüssigt fühlt, diesen Fehlgriff richtigzustellen. Was unterhalb einer Entschuldigung das Allermindeste wäre …

PS: Wie jeder Angstbeisser und Kläffer war Beck zu feige, auf einen Fragenkatalog mit genügend Antwortfrist zu reagieren. Denn Dialog und Antworten, dass ist die Sache von Denunzianten nicht. Stattdessen erfüllte er alle Vorurteile, die man gegen Moralapostel wie ihn so hat: «Sie auch noch? Sind Sie jetzt im bürgerlichen Mainstream angekommen?» Mehr hatte er als Reaktion auf höflich-kritische Fragen nicht zu bieten …