Mit freundlicher Erlaubnis übernimmt ZACKBUM die erschütternde Abrechnung von Hässig.

Als letztes Vorwort: seit dem Beginn am 14. 1. 2018 hat die «Republik» bis zum 11. 11. 2023 haargenau 7400 Stücke (Artikel kann man das meiste nicht nennen) veröffentlicht. Dafür 30 Millionen in den Sand gesetzt. Das sind rund 4000 Franken pro Stück. In den allermeisten Fällen rausgeschmissenes Geld. Aber im Einzelnen:

„Project R Genossenschaft“ als Finanziererin des Zürcher Online-Magazins hat seit 2018 über 30 Millionen in Sand gesetzt.

Von Lukas Hässig*

Die „Republik“ will die Demokratie retten. Ohne guten Journalismus keine Zukunft, so der Anspruch des Zürcher Online-Mediums, das damit 29’000 zahlende Leser anzieht.

Tendenz sinkend. Jetzt zeigt der soeben erschienene Jahresabschluss 2022-23, dass mit dieser Anzahl zahlender Kunden die Rechnung nicht aufgeht.

Hinten und vorne nicht.

Per 30. Juni hat die „Project R Genossenschaft“, deren Hauptziel die „Trägerschaft“ der Republik AG und damit deren „Republik“-Mediums ist, ein negatives Eigenkapital.

Und zwar in der Höhe von 85’000 Franken.

Die Genossenschaft ist die alles entscheidende juristische Person für das Überleben und die Zukunft des Magazins.

Bei diesem sieht die Lage noch düsterer aus. Die „Republik AG“, die Herausgeberin des Online-Mediums, wies per Mitte 2023 ein Eigenkapital von minus 2,2 Millionen Franken aus.

Dies nach einem Nettoverlust im zurückliegenden Geschäftsjahr von 1,5 Millionen.

Das negative Kapital hat in der Buchhaltungs- und Konkurssprache einen Namen: Überschuldung.

Die Guthaben decken die Schulden nicht mehr. Das eigene Kapital, das die Differenz zwischen den beiden Grössen ausmacht, mehr als aufgezehrt.

Damit müssten die „Republikaner“ gemäss Gesetzt schnurstraks zum Richter rennen. Dass sie das nicht tun, hängt mit möglichen Ausnahmen zusammen.

„Da Gläubiger der Republik AG im Betrag von CHF 2’411’434 Rangrücktritt erklärt haben, hat der Verwaltungsrat von der Benachrichtigung des Richters abgesehen“, so die Revisorin.

Es handelt sich um die Zürcher BDO. Diese hat schon die Kulturstätte Kosmos revidiert, die keine 300 Meter Luftlinie vom Sitz der Republik entfernt liegt.

Die Kosmos AG krachte vor 12 Monaten zusammen: Konkurs mit Finanzloch in zweistelliger Millionenhöhe.

Der Kino- und Gastro-Tempel, wie die Republik ein grün-urbanes Vorzeigeprojekt und finanziert von den teils gleichen Grossinvestoren, war seit Jahren ein hoffnungsloser Fall.

So hoffnungslos wie jener der Republik?

Deren finanzieller Einbruch geht gleich wie jener beim Kosmos seit Jahren vonstatten.

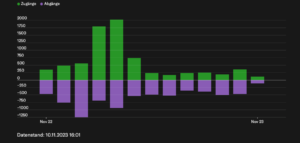

Im Geschäftsjahr 2022-23 erlitt die fürs Geld entscheidende „Project R Genossenschaft“ einen Verlust vor Minderheiten von 6,8 Millionen.

Löhne für die rund 50 Leute an Bord summierten sich auf 5,7 Millionen, hinzu kamen 700’000 für die selbst entwickelte Informatik, 300’000 für Werbung, 200’000 Miete.

Abos von den Lesern deckten umgekehrt gerade mal Miet- und IT-Aufwände: knapp 900’000 Franken.

Hinzu kamen als Zuflüsse Spenden von rund 300’000. Nach „Erlösminderungen“ strömten der Genossenschaft 1,1 Millionen in die Kasse.

Eine Schere, die nicht hätte weiter aufgehen können. Die Spuren dieses kompletten Missmanagements zeigen sich in „Eigenkapitalnachweis“ der Project R Genossenschaft.

Dort wird klar, dass die „Project R Genossenschaft“ seit der Lancierung am 14.1.2018 des „Republik“-Online-Magazins mit 3 täglichen Artikel, von dem jeder 10 Mal so lang ist wie eine NZZ-Story, ein Fass ohne Boden ist.

Per Mitte 2023, also dem Zeitpunkt des jüngsten Jahres-Abschlusses, wies die Genossenschaft ein „Konsolidiertes Eigenkapial“ von 30 Millionen aus.

Davon zog sie ab: für 2022-23 erzieltes „Konzernergebnis“ von minus 6,9 Millionen, einen „Ergebnisvortrag“, sprich die in den Vorjahren aufgelaufenen Verluste, von 23,7 Millionen.

Das führte dann zusammen mit weiteren Positionen im Kapitalnachweis zu den erwähnten 85’000 Franken Minuskapital.

Dank der Berücksichtigung einer Position namens „Anteil Minderheiten“ resultierte schliesslich doch noch ein positives Eigenkapital von 1,2 Millionen.

Revisorin BDO redet die Lage nicht schön. In ihrem Testat der Republi AG, also der Herausgeberin des Medien-Erzeugnisses mit dem hohen Anspruch der Demokratie-Retterin, hält sie fest:

„Wir machen darauf aufmerksam, dass die Republik AG im Sinne von Art. 725b OR überschuldet ist.“

Laut „Bericht“ zur „Project R Genossenschaft“, alles nachzulesen im 89 Seiten starken Jahresbericht, besteht für die BDO eine „wesentliche Unsicherheit der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung“.

Dass das ganze „Republik“-Konstrukt überhaupt noch am Leben ist, hängt mit den Haupt-Gläubigern zusammen.

Die haben mittels sogenanntem „Rangrücktritt“ erklärt, dass sie im Fall eines Konkurses sich ganz hinten in die Schlange der Gläubiger einreihen.

Insgesamt geht es um 2,4 Millionen, welche die „netten“ Geldgeber auf diese Weise praktisch à fonds perdu den „Republikaner“ für deren Rettung des Schweizer Journalismus bereitstellen.

Retter der „Republik“ in Not soll jetzt der langjährige Chef der Eidgenössischen Finanzkontrolle sein, Michel Huissoud.

Der versteht viel von Zahlen. Aber offenbar wenig von Journalismus. Jedenfall schwadronierte Huissoud in seinem ersten grossen Interview gestern im Tages-Anzeiger von 100’000 Abos.

Statt mit harten Schnitten das Unternehmen radikal auf gesunde Beine zu stellen, sendet der frische Kapitän in seiner Auftakt-Vorstellung das Signal aus, noch viel stärker als bisher auf die Ausgabetube zu drücken.

Huissoud im Wonderland. Auf Fragen per SMS reagierte der Mann auf der Brücke der „Republik“ nicht.

*Mit freundlicher Genehmigung.